Oleh: Aditya Ramadhan

Antara Agama dan Politik

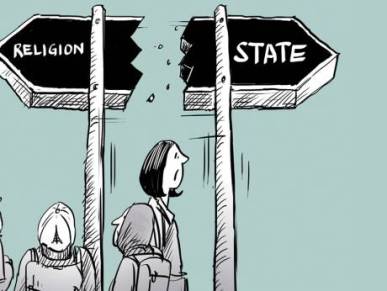

Memisahkan agama dan politik adalah wacana yang terdengar tak nyaman bagi sekelompok orang. Bagi mereka, agama identik dengan moralitas. Maka dengan memisahkan agama dan politik, mereka anggap identik dengan politik tanpa moral. Dengan kata lain, menjauhkan politik dari nilai-nilai agama.

Padahal keinginannya bukan begitu. Agama punya beberapa sisi, yaitu nilai moral, perangkat aturan, serta semangat emosional. Nilai moral universal ataupun netral tentu sangat diharapkan kehadirannya dalam politik. Politik tanpa moral, sungguh berbahaya.

Persoalan yang memicu antara agama dan politik bukanlah soal moral, tapi lebih cenderung soal emosional dalam politik. Orang-orang dikelompokkan dalam sekat-sekat agama dalam berpolitik, dan memandang kelompok politik lain sebagai kelompok lawan terhadap agama yang mereka anut.

Tidak hanya itu, lawan dalam hal ini bukan sekadar saingan untuk memenangkan suatu posisi politik. Lawan juga digambarkan sebagai musuh yang hendak menguasai, menjajah, menyingkirkan, bahkan menghancurkan kelompok lain. Ini pandangan yang sangat berbahaya. Dengan sudut pandang yang kontra antara agama dan politik seperti ini, orang tak segan melakukan apapun untuk mengalahkan lawan, termasuk melakukan hal-hal yang melawan hukum. Jika sudah begitu, alih-alih menjadi sandaran moral, agama justru mendorong orang untuk mengabaikan moral dalam berpolitik. Seperti pernyataan Karl Marx yaitu “Agama adalah Candu Masyarakat”.

Di sisi lain, menjadi suatu keharusan apabila agama dan politik dipisahkan, walaupun pada dasarya memang saling berkaitan satu sama lain tapi hal ini akan menimbulkan sesuatu yang absurd dan ironi itu sendiri. Seperti pada teori sekuralisme yaitu bahwa iman tidak dapat digunakan dalam justifikasi pada masalah sosial. Namun, negara juga memiliki people culture jadi tidak bisa serta merta menggunakan definisi sekularisme dipaksakan untuk semua negara. Juga negara Indonesia berlandasan Pancasila mungkin kurang masuk jika sekuralisme ditekankan pada bangsa ini. Seperti contoh terdapat UU Penistaan agama, hal ini menjadi sebuah keabsrudan lokal jika kita membayar pajak terhadap negara, namun negara mengadili pada keimanan itu sendiri. Negara mempernyatakan bahwa negara beriman namun keimanan negara hanya kalkulasi belaka, hal tersebut menghasilkan sebuah keironian.

Jika politik membutuhkan sebuah nilai moral dengan mengeterkaitkan dengan agama, akan menimbulkan suatu keabsrudan. Namun, jika politik dapat menciptakan nilai moral itu sendiri tanpa keterkaitan dengan agama mungkin menjadi alternatif yang akan menjadikan kestrukturan dalam proses kepolitikan.

Jangan Campurkan Agama dengan Politik

Jangan campurkan agama dengan politik, maknanya adalah kembalikan politik kepada makna dasarnya, yaitu ikhtiar warga negara untuk mengarahkan vektor politik sesuai preferensi mereka. Punya preferensi itu boleh. Syaratnya, preferensi itu harus dalam koridor konstitusi.

Moral kemanusiaan sebagai entitas yang sudah ada dalam diri sendiri tanpa pengaruh apapun dari luarnya, adalah sebuah kejahatan. Melawan kehormatan yang dimiliki setiap individu sebagai manusia apalagi menggunakan kehormatan itu sebagai alasan untuk mencapai tujuan di luarnya. Hal ini sering muncul dalam masing-masing konteks keagamaan dan politik.

Politik kita bukanlah pertarungan antar umat beragama. Ini hanyalah persaingan orang-orang dengan berbagai preferensi politik belaka. Tujuannya pun bukan untuk saling mendominasi, melainkan untuk bersinergi. Bila satu kelompok menang, mereka harus menjalankan politik untuk kepentingan bersama, bukan sekadar untuk golongan mereka saja. Lebih penting lagi, politik mereka tidak untuk merugikan atau menghancurkan kelompok lain.

Sebuah kegagalan pemayungan moral oleh agama, yang berada dalam suatu negara, atau negara sebagai bentuk konstitusi itu sendiri. Hal ini kembali menghadirkan sebuah keironian dimana negara sebenarnya tidak benar-benar memimpin rakyatnya. Negara telah menjadi bentuk individu yang mengendalikan rakyatnya. Permainan politik ini dilakukan dengan mengatasnamakan agama sebagai poros utama dalam berpolitik demi mendapatkan suatu kekuasaan serta keadilannya sendiri. Analoginya seperti bentuk peperangan, yang didapati bahwa sampai saat ini peperangan bukanlah didapat dari suara rakyat, tetapi suara orang-orang yang menyebut dirinya sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini, wakil-wakil rakyat bisa berbentuk apapun seperti pemuka agama, parlemen, sampai pemimpin suatu negara. Negara belum menyadari cara mengambil suara rakyat yang sebenarnya. Mereka lebih banyak bermain politik dengan agama dengan sebuah kebijakan konstitusi yang dilakukan di meja rapat, bukan di meja besar bersama semua rakyat yang ikut menghadirinya.

Pencampuran agama dan politik seperti ini jika dilihat pada masa lalu hanya melahirkan kemunduran itu sendiri. Agama seharusnya jadi sebuah keyakinan yang privasi untuk perorangan, dan menjadi satu kesatuan tunggal yang berporos pada moral dan pembentukan karakter. Sedang politik itu untuk membangun negara, menjadikannya lebih baik, dan semua pihak harus menikmati hasilnya.