Momen saat militer Israel menggempur Jalur Gaza usai diserang Hamas (Sumber Foto: dok. Reuters)

Oleh: Muchamad Fatah Akrom

War does not determine who is right, only who is left – Bertrand Russell

Saya sedikit terusik dengan sebuah quotes yang saya temukan tak sengaja di beranda sosial media. Perang memang tak pernah menyisakan apapun kecuali kerusakan, nyawa dan sisa-sisa dendam yang akan terus terawat. Manusia tak pernah benar-benar belajar dari perang abad-abad yang lalu. Sebenarnya, saya benar-benar malas membahas tentang hal yang jauh dalam kehidupan saya, namun ada beberapa kesadaran mengapa kita mendekatkan isu Palestina jauh lebih dekat, bahkan sedekat urat nadi kita.

Sejak sekitar 215 hari perang di Gaza meletus pertama kali, pada 7 Oktober 2023 yang lalu, diLansir dari Al Jazeera, Senin (15/4/2024) Kementerian Kesehatan Gaza mengungkap jumlah warga Palestina yang tewas sejak Israel melancarkan serangannya enam bulan lalu mencapai 33.797 orang. Sebanyak 76.465 orang lainnya terluka sejak bulan Oktober. Ada 68 warga Palestina tewas dan 94 luka-luka dalam 24 jam terakhir.

Sebelum kejadian 7 Oktober 2023, konflik ini mungkin lebih lama dari umur saya. Lalu, apa yang tersisa kecuali kematian warga sipil dan anak-anak di Gaza, kehancuran sekolah-sekolah serta taman bermain, hak-hak kehidupan perempuan yang direnggut dan bahkan konflik dalam skala genosida rasial dan budaya? Hal-hal tersebut mungkin patut kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, kenapa menyerukan hak-hak hidup atas orang lain patut kita bela dan kita perjuangkan?

Dosa-Dosa Inggris di “Tanah yang Dijanjikan”

Sebuah foto memperlihatkan para pengungsi Yahudi membentangkan spanduk di dek kapal MS. St. Louis bertuliskan , “The German destroyed our families and our homes – don’t destroy our hopes” (Jerman telah menghancurkan keluarga dan rumah-rumah kami, jangan hancurkan harapan kami),” Pasca kejadian Holocoust pada tahun 1945 – 1947 eksodus pengungsian Yahudi ke Palestina berlangsung. (Sumber Foto: scaryjournal)

“Sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini.” – David McCullough

Jika kita mulai dengan pertayaan bagaimana semua ini dimulai, mungkin tanah para nabi ini terlalu bau anyir darah atas ambisi kekuasaan dari masa ke masa. Pasca perang selama satu abad dalam perebutan Yerusalem pada Perang Salib, orang Palestina hidup damai berdampingan antara kaum Nasrani, Islam, dan Yahudi. Al-Aqsa pun jadi simbol suci tiga umat tersebut, namun mimpi buruk itu dimulai semenjak kedatangan imigran Yahudi Eropa ke Palestina secara bertahap sejak pasca Perang Dunia I. Tahun 1930-an ada lebih dari 60.000 orang Yahudi berimigrasi ke Palestina, Gerakan Zionis ini menyusun pelarian orang-orang Yahudi Eropa tengah dan Timur ke Palestina dari tahun 1937 sampai 1944.

Jauh sebelum kita benar-benar menghakimi konflik ini, ada satu tempat khusus untuk Kerajaan Inggris tentang bagaimana cerita perpecahan ini dimulai. Kemilau mahkota Ratu Inggris dan megahnya kastil-kastil mungkin juga tak mampu menghapus sederet dosa-dosa masa lalunya lewat kolonialisme dan perbudakan. Landscape peta Inggris sepertinya tidak begitu besar jika dibandingkan dengan Indonesia. Namun, Kerajaan Inggris mengontrol dan mengusai lebih dari 50 wilayah pesemakmuran dan bekas jajahannya yang membentang dari Laut Tengah sampai Samudra Atlantik menjadi peninggalan nyata kejayaan kolonialisme Inggris yang memuncak pada 1921.

The British Empire memulai langkah sederhananya dalam masa penjelajahan dan kongsi dagang menyaingi tetangganya: Spanyol dan Portugis, dibawah perintah Raja Henry VII pada awal 1550. Pada puncak kejayaannya pada 1920, seperempat tanah dunia dikendalikan oleh kerajaan Inggris. Angka itu memperlihatkan betapa besarnya jangkauan Kerajaan Inggris yang bertransformasi menjadi raksasa politik dan ekonomi pada masa itu. Namun, wajah Kerajaan Inggris yang beradab harus berhutang terhadap lebih dari 12 juta budak kulit hitam Afrika yang diperdagangkan oleh Inggris, sebagai komoditas budak yang dijual di sentero Eropa dan Amerika untuk menjadi sapi perah di pabrik-pabrik kapas dan gula.

Tak hanya berhenti di perbudakan manusia, kolonialisme Inggris juga mewariskan perpecahan di tanah-tanah bekas jajahannya hingga sekarang. Seperti konflik panjang di Asia Selatan yang berujung sentimen agama antara Pakistan dan India, konflik etnis dan ras di Rakhine Myanmar antara Muslim Rohingya dengan ekstremis Budha, atau konflik etnis serupa yang lumprah di Benua Afrika. Polanya sama dan khas dengan kolonialisme barat, Devide at Empira and Conquer (Pecah belah dan hancurkan). Kolonialisme Inggris tak hanya memeras habis sumber daya setempat namun juga mewariskan tatanan masyarakat jajahan yang rusak akibat perang saudara.

Satu hal lagi dosa kolonial Inggris yang tidak luput yang menjadi warisan genosida dan kejahatan HAM terbesar saat ini, yaitu penjajahan Israel atas orang-orang Palestina. Palestina yang pada mulanya merupakan wilayah Kerajaan Ottoman Turki yang dimandatkan ke Inggris setelah kekelahan Turki pasca Perang Dunia I. Pada 2 November 1917, pemerintah Inggris membentuk dokumen bernama Deklarasi Balfour kepada organisasi Yahudi Inggris yang berisi: pemerintah Inggris berjanji mendukung warga Yahudi untuk pulang ke Tanah Leluhur mereka serta membantu pembentukan negara Israel di Palestina. Pasalnya, saat itu warga Yahudi kerap jadi korban sentimen antisemit yang berangkat dari Jerman dan menyebar ke Eropa.

Izin pembelian tanah untuk “rumah nasional” dari otoritas Inggris kepada orang-orang Yahudi, perlahan menjamur dan menggerus permukiman serta tanah-tanah penduduk Arab. Sikap ingin pun secara terang-terangan mengakui pendirian negara Israel, seiring dengan pengambilan ruang hidup secara paksa dan sepihak hingga bertahun-tahun. Kisah kejayaan Inggris semata-mata bukan hanya legenda, namun sebuah sejarah yang dipenuhi eksploitasi, perbudakan, perpecahan, dan darah yang tetesanya masih berceceran hingga hari ini.

Melampaui Batas Idelogi dan Agama

Salah satu gerilyawan Komunis palestina berpose menembak sebuah boneka dengan foto Donald Trump (Sumber foto: Suara.com)

Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya Negara Israel. Langkah tersebut didukung dan diakui oleh Amerika Seikat dan Uni Soviet. Ketika Liga Arab menolaknya, pecahlah Perang Arab-Israel (15 Mei 1948-10 Maret 1949). Peristiwa ini akhirnya dikenal dengan permulaan Hari Nakba. Dampaknya, ratusan ribu penduduk Palestina terusir dari tanah tinggal yang sudah mereka diami selama puluhan tahun. Lebih dari 300 ribu orang Arab-Palestina harus terusir ke Mesir, Lebanon, Suriah dan Yordania.

Wajah masam Palestina mau tidak mau beradaptasi dengan konflik, narasi perjuangan terhadap penjajahan menjadi doktrin anak-anak di Gaza sejak kecil. Kenyataan itu membangun kantung-kantung politik perlawanan mulai dari gerakan Ikhwanul Muslimin hingga sisi sayap kiri. Hal tersebut justru membangun situasi konflik politik yang lebih kompleks di dekade tahun berikutnya. Perjuangan Palestina tidak selalu dimaknai perjuangan agama, namun perjuangan yang telah melebur dari awalnya perlawanan terhadap penjajahan hingga ambisi golongon untuk mendapatkan simpati masyarakat–yang kadang kala harus mengorbankan sipil rakyat Palestina yang menjadikan Gaza, Rafah, dan kota-kota lain menjadi medan laga peperangan.

Harakat al-Muqawamah al-Islamiyah (Pergerakan Perlawanan Islam) atau Hamas mulanya merupakan organisasi underbouw Ikhwanul Muslimin (IM) yang berdiri di Mesir pada 1928. Pada 1973, jebolan ini membangun organisasinya di Gaza bernama Mujama al-Islamiya yang dipimpin oleh Sheikh Ahmed Yassin. Organisasi ini mendapat kucuran dana oleh pemerintahan Israel sejak 1979 dan menjadikan Mujama sebagai perpanjangan tangan Israel untuk melawan Nasionalis Fatah dengan Palestine Liberation Organization (PLO). Israel berharap terjadi perpecahan antara kaum fundamentalis Islam (Mujama) dengan PLO yang lebih sekuler.

Sebelum Hamas, Fatah sudah menjadi respon nyata setelah Nakba. Tahun 1964 PLO dibentuk, lalu setahun kemudian, partai politik Fatah didirikan oleh Yasser Arafat. Tahun 1987 Intifada pecah merubah respon dua kudu tersebut, Mujama akhirnya bertranformasi menjadi Hamas sebagai kubu politik dan militer dan menjadi mimpi buruk Israel puluhan tahun ke depannya, menggantikan dominasi Fatah yang semakin melemah. Dahulunya, Fatah dan IM adalah satu gerakan, kemudian muncul konflik yang membawa mereka terpisah menjadi gerakan parsial. Tepatnya di tahun 2004, setelah wafatnya Yasser Arafat–Presiden pertama di Palestina dari partai Fatah–dan diperkeruh dengan kemenangan Hamas atas Fatah pada pemilu 2006, Fatah mengambil fokus pada proses diplomasi. Namun, proses tersebut dianggap kurang representatif karena seringnya pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Diplomasi yang dilakukan pun sering merugikan pihak Palestina, seperti kesepakatan otonom atas palestina tepi Barat dan Gaza. Hal inilah yang menyebabkan kekecewaan masyarakat terhadap Fatah karena mengkerdilkan perjuangan politis Palestina.

Persaingan politik ini membangun kubu lain sebagai respon ketidaksepakatan terhadap gerakan pembebasan yang dilakukan sebelumnya. Pada tahun 1968 The Populer Front fot The Liberation of Palestine (PLFP) dipimpin oleh Gerge Habash, seorang Kristen Ortodoks Yunani dari Lydda, yang dibentuk untuk menentang kebijakan Yasser Arafat yang dinilai tidak revolusioner. PFLP adalah salah satu organisasi sayap kiri paling berpengaruh dalam gerakan pembebasan Palestina. Aksi-aksi yang dilancarkan PFLP menandai perubahan arah metode dan taktik para pejuang pembebasan Palestina pada dekade 1960 dan 1970-an. Mereka lebih percaya perjuangan bersenjata sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kebebasan Palestina. PFLP mendominasi gerakan yang radikal, ia bertangungjawab atas pembajakan pesawat, pembunuhan diplomat, dan serangan-serangan mematikan terhadap aset Israel dan Barat. PFLP juga merupakan salah satu organisasi yang terlibat dalam Perang Yom Kippur tahun 1973. Ia menyerap haluan Marxis-Leninis pada organisasi barunya itu dengan tujuan untuk menghancurkan negara Israel dan mendirikan negara Palestina sekuler yang demokratis di seluruh wilayah bekas Mandat Palestina. Meski tak sepopuler reputasi Hamas saat ini, Fatah dan PFLP serta fraksi-fraksi politik dan semi militer yang lebih kecil membuktikan bahwa peperangan ini bukan sekadar permasalahan agama dan ideologi.

Membangun Kesadaran Dunia

Sejak Oktober 2023 hingga hari ini, eskalasi pertempuran mungkin menjadi paling dasyat dan terpanjang sejak Perang Arab-Israel tahun 1948. Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), ada 52.000 bangunan mulai dari rumah, sekolah, rumah sakit, masjid, dan pusat perbelanjaan yang tersebar dari tepi barat hingga Jalur Gaza. Sendi perekonomian mati total bahkan kehidupan peperangan ini menjadikan warga sipil sebagai neraka dunia. Peningkatan eskalasi merubah respon geopolitik Internasional tentang melihat situasi ini.

Eskalasi demo besar-besaran Pro-Palestina di Kampus-kampus di Eropa dan Amerika Serikat, Mahasiswa pro-Palestina memasang spanduk di halaman di Freie Universitat (FU) Berlin, Jerman (Sumber foto: Kompas.id)

Pada 7 Mei 2024, Polisi Jerman membubarkan ratusan aktivis pro-Palestina yang menduduki halaman Berlin’s Free University. Polisi menahan 169 orang di universitas di Amsterdam. Dua orang masih ditahan karena dicurigai melakukan kekerasan publik. Protes kampus yang dilakukan mahasiswa pro-Palestina menyebar hingga ke seluruh Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, mahasiswa mengadakan protes dan mendirikan perkemahan di Finlandia, Denmark, Italia, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Senada dengan aksi di Amerika Serikat, pengunjuk rasa menyerukan pemutusan hubungan akademis dengan Israel imbas perang di Gaza. Di sisi lain, pihak kampus menghadapi dilema untuk mengizinkan atau melakukan intervensi terhadap aksi massal ini.

Satu bulan sebelumnya, kampus-kampus di Amerika membara, mereka membela Palestina dan mengecam keras Israel. Para mahasiswa dari Universitas Columbia, Yale, New York, California, Harvard, Michigan, dan Florida serempak menggelar unjuk rasa membela Palestina dan mengecam keras genosida Israel di Jalur Gaza. Tercatat, unjuk rasa itu digelar para mahasiswa dari setidaknya 75 universitas terkemuka di AS. Mereka, antara lain, menuntut segera dihentikan perang di Jalur Gaza.

Para mahasiswa tersebut tergabung dalam organisasi ikatan mahasiswa Ivy League yang menghimpun universitas-universitas terkemuka di AS. Para mahasiswa di Universitas Columbia dan kampus-kampus lain mendirikan kamp-kamp perkemahan di lingkungan kampus sebagai basis aksi gerakan mereka membela Palestina. Para mahasiswa dari beberapa kampus di AS tersebut menuntut segera ada gencatan senjata permanen di Jalur Gaza dan berhentinya genosida Israel terhadap rakyat Palestina. Mereka juga menuntut agar AS menghentikan bantuan senjata ke Israel, serta agar kampus-kampus di AS membekukan bantuan dan investasi dari industri senjata di AS yang mengambil manfaat dari Perang Gaza.

Demo besar-besaran tersebut menjadi pertayaan besar di mana tidak adanya kabar yang terdengar dari negara-negara Arab yang mereka anggap sekutu. Mengapa protes mahasiswa seperti di Amerika dan Eropa tidak terjadi di belahan bumi Arab? Kita bisa menerka-nerka alasan terkuat untuk ketenangan yang relatif di kampus-kampus dan jalan-jalan di Arab dapat berkisar dari ketakutan akan kemarahan pemerintah otokratis, hingga perbedaan politik dengan Hamas dan para pendukungnya di Iran, atau keraguan bahwa protes apa pun dapat berdampak pada kebijakan negara.

Pudarnya solidaritas dalam mendukung Palestina tidak lain disebabkan oleh kepentingan politik dan ekonomi negara-negara Arab dengan Amerika Serikat–sekutu utama Israel. Bahkan, per tahun 2020, sebanyak enam negara Arab tercatat telah menormalisasi hubungannya dengan Israel. Enam negara tersebut adalah Mesir (1979), Yordania (1994), Uni Emirat Arab (2020), Bahrain (2020), Sudan (2020), dan Maroko (2020). Saat ini, Arab Saudi juga dalam tahap perundingan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel. Dalam pertemuan puncak gabungan Islam-Arab di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 16 Oktober 2023, sejumlah negara seperti: Iran, Algeria, dan Lebanon, meminta negara-negara Arab penghasil minyak untuk menerapkan embargo ke Israel. Ketidakkompakan terlihat kala usulan tersebut ditolak. Semua negara Arab yang telah menormalisasi hubungannya dengan Israel yakni: Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, ditambah Arab Saudi, Mauritania, dan Djibouti, menolak usulan embargo minyak sebagai sanksi untuk Israel.

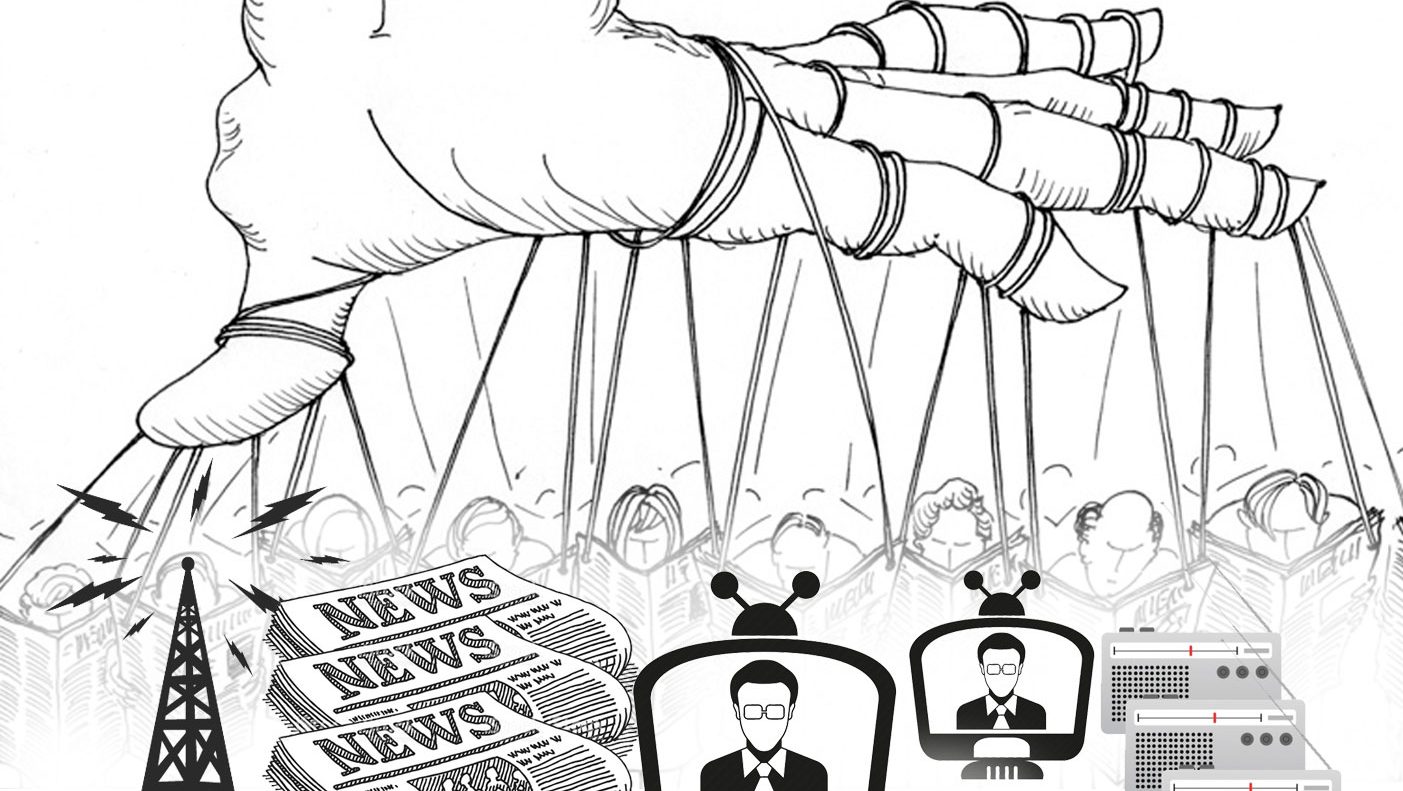

Jika kita melihat konflik Palestina hari ini, kita bisa melihat secara gratis hipokrasi negara barat. Namun, dalam hal ini, kecenderungan masyarakat barat pun berubah. Bahkan, ekspresi pembelaan mereka bisa lebih dari warga Muslim di Arab. Situasi ini mempertontonkan kepada dunia bahwa tak selamanya negara barat adalah representasi rakyat dan masyarakat barat. Lalu pertanyaan selanjutnya: mengapa masyarakat barat benar-benar peduli? Kemungkinan terbesar bahwa masyrakat barat mendefinisikan diri sebagai warga dunia, bukan lagi warga di sebuah negara tertentu. Keterbukaan data dan informasi pun menjadi pendorong gerakan ini terjadi. Genosida dan kekejaman Israel menjadi diorama peristiwa yang disuguhi sehari-hari.

Hal ini jauh bertolak belakang dengan negara dan penguasa-penguasa Muslim. Ketika tanah warisan nabi dibumihanguskan, para penguasa negara Muslim seolah-olah tidak peduli. Demonstrasi di Yordania yang meneriakan bahwa para penguasa arab adalah pengecut bukan lagi menjadi bualan, namun fakta. Ini membuktikan bahwa negara Arab tak lagi menjadi representasi permasalahan umat. Melihat solidartas Gaza rasanya memang harus melampaui garis emajiner nasionalisme, Islam hadir dengan ukhuwah yang melibas batas-batas imajiner ikatan primodialisme. Melihat Gaza berarti menjadi merpati putih untuk kemanusiaan, yang menembus daratan dan laut yang membawa pesan-pesan kenabian: kemanusiaan dan kedamaian.

From the River to the Sea,

Palestine Will be Free.