Sumber Foto: Kempalan.com

Oleh: Hifzha Aulia Azka/Kontributor

Semenjak saya mengenal dunia aktivisme, hasrat untuk berceloteh mengenai kebobrokan pemerintah Republik Indonesia semakin menggebu-gebu. Saat duduk di bangku SMA, saya mulai bisa mengendus gerak-gerik busuk negara dalam mendiskriminasi gerakan kiri di Indonesia. Dimulai dari penulisan sejarah Gestok (baca: G30SPKI) yang ugal-ugalan oleh negara hingga ke titik yang lebih ekstrem: genosida.

Pada awalnya keresahan saya itu hanya diendapkan dalam kepala, sembari mengisi amunisi yang lebih dahsyat untuk nantinya saya muntahkan kepada negara. Negara memiliki instrumen yang kokoh untuk melanggengkan kekuasaannya atas rakyat. Jika kekuasaan itu tidak ditantang, negara semakin semena-mena saja dan jangan heran jika negara sudah tidak peduli lagi akan nasib rakyatnya.

Setelah lulus SMA, pintu gerbang menuju dunia aktivisme terbuka lebar. Saya memasukinya dengan mengucapkan “bismillah. Semoga selamat”. Wiji Thukul pernah bilang: “apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu”, maka pasca membaca kalimat yang menonjok itu, saya bertekad untuk bacotin pemerintah. Cara yang paling memungkinkan bagi saya untuk menguak kebobrokan pemerintah adalah dengan menulis. Medianya apa? Saya lebih sering memanfaatkan media sosial untuk menulis pendek-pendek tapi pedas.

Konon katanya, kondisi demokrasi di Indonesia pasca “orde bau” (baca: istilah ini dipopulerkan oleh Joss Wibisono) semakin membaik. Tentunya indikator kondisi demokrasi baik itu tidak hanya berkutat dalam satu bidang saja. Rezim Suharto memiliki ambisi menyeragamkan segala sesuatu yang ada di Indonesia. Dari pangan hingga bahasa, termasuk bagaimana seharusnya rakyat mengutarakan pendapatnya terhadap negara.

Kebebasan berekspresi seakan-akan menjadi harta karun yang berkilauan bagi banyak rakyat Indonesia. Bahkan, perupa kiri terbaik Indonesia, Djoko Pekik, merayakan penemuan harta karun ini dengan melukis “Berburu Celeng”. Lukisan tersebut menampilkan seekor babi gemuk yang sedang diarak oleh massa. Lukisan itu laku dengan angka 1 M.

Ragam penyampaian kritik terhadap negara yang dilakukan oleh rakyat Indonesia semakin masif. Menurut Ross Tapsell, dalam bukunya yang berjudul Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital, keterusterangan rakyat terhadap negara disebabkan oleh digitalisasi. Masuknya media sosial dalam kehidupan rakyat menawarkan ruang alternatif bagi rakyat untuk menyuarakan keresahannya. Rakyat bisa secara aktif berpartisipasi dalam mengontrol kebijakan negara yang rawan akan kecacatan.

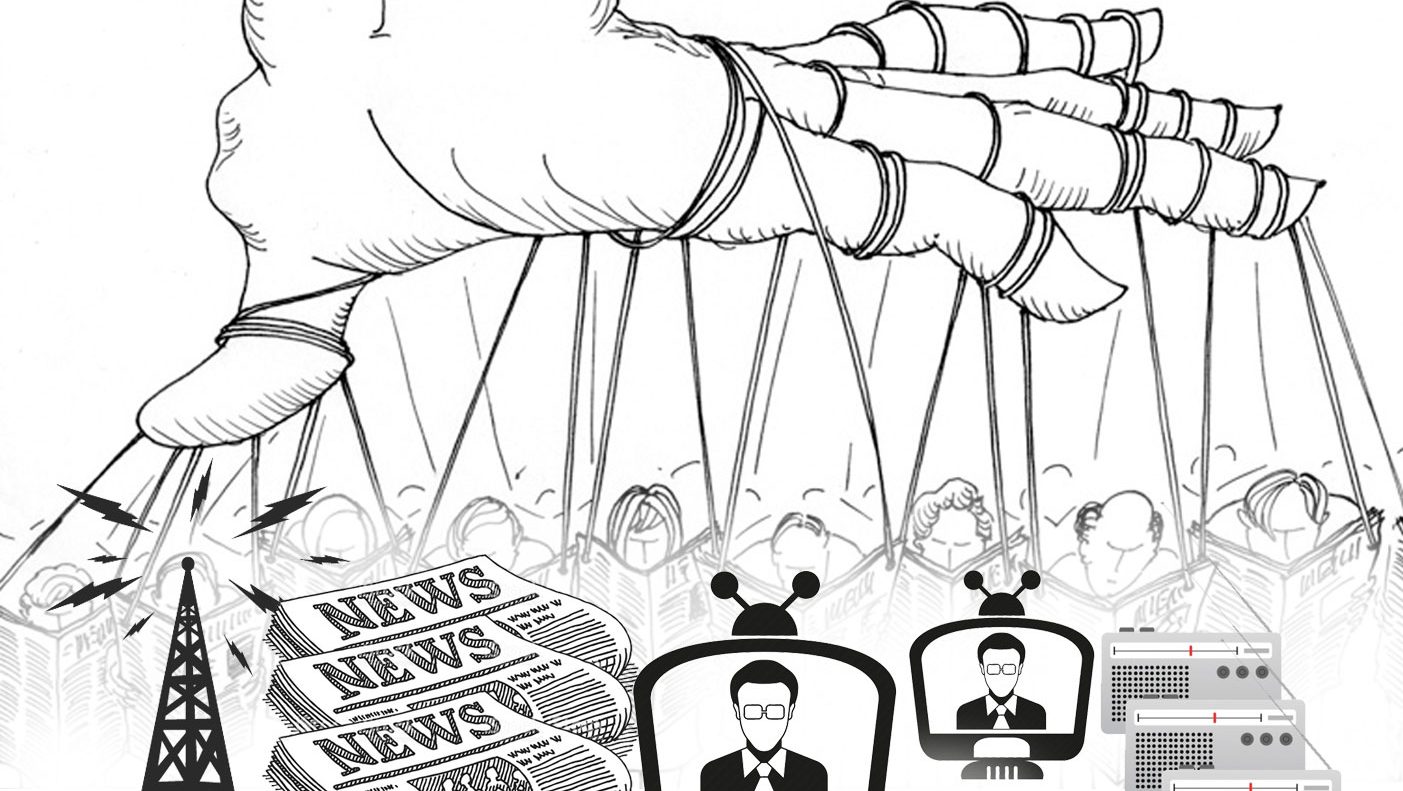

Di lain sisi, Tapsell mengungkapkan bahwa digitalisasi juga menyebabkan pemusatan kekayaan dalam bidang bisnis media yang hanya kepada segelintir orang saja. Orang-orang seperti Surya Paloh, Aburizal Bakrie dan Hary Tanoe sebagai oligarki media dan juga aktor politik bisa mempengaruhi arus politik Indonesia. Mereka membangun media yang partisan untuk memperkaya diri dan membentuk dirinya sebagai sosok yang berpengaruh dalam bidang politik.

Perusahaan media yang diteliti oleh Tapsell adalah perusahaan media yang multiplatform. Mereka mendulang uang dari website, saluran televisi dan yang paling mutakhir adalah media sosial. Selain itu, menurut Tapsell, perusahaan-perusahaan media ini juga memonopoli informasi arus utama. Publik akhirnya terseret dalam opini yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan media ini. Beberapa golongan masyarakat menyadari bahwa pola bisnis digital seperti itu sangat berbahaya bagi keberagaman informasi. Akhirnya, informasi-informasi alternatif semakin tersisihkan dalam diskursus media arus utama di Indonesia.

Para oligarki media ini memiliki ambisi untuk mempertahankan kekayaannya dari zaman ke zaman. Jika mengikuti definisi oligarki menurut Jeffrey A Winters, seorang ilmuwan politik asal Amerika, oligarki adalah usaha segelintir orang untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan material (wealth defense). Di Indonesia terdapat lonjakan skala dan intesitas oligarki di Indonesia. Institue for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) melakukan riset mengenai perkembangan oligarki di Indonesia dalam rentang tahun 2006-2022. Dalam hasil risetnya menyebutkan bahwa pada 2006 terdapat 7 orang atau keluarga superkaya dengan kekayaan di atas US$ 1 Miliar. Di tahun 2022, IDEAS melihat ada lonjakan tajam jumlah oligark di Indonesia, 46 orang atau keluarga oligarki.

Dengan uang sebanyak itu, para oligarki media dapat dengan mudah “mengakuisisi perusahaan-perusahaan berbasis konten lainnya (merger “horizontal”) atau berinvestasi dalam insfrastuktur komunikasi yang memungkinkan konten tersebut tersebarluaskan (merger “vertikal) (Tapsell 2017:77)

Melebarnya sayap bisnis para oligark media ini akhrinya menimbulkan corak media di Indonesia yang oligopolistik. Maksudnya adalah media sebagai bisnis dijadikan arena pertarungan maha dahsyat antar sesama oligarki. Yang dikorbankan adalah publik. Publik dipaksa untuk menikmati pertarungan tersebut dengan tetap menjalani hidup yang kadung brengsek ini.

Digitalisasi menguntungkan dua kutub yang berseberangan: oligarki media dan publik, atau dalam istilah Tapsell, “masyarakat Indonesia yang divergen”. Kedua kelompok ini semakin berdaya karena digitalisasi. Pada tulisan kali ini, saya akan memberikan porsi yang lebih banyak kepada publik yang diberdayakan oleh digitalisasi. Mereka menciptakan sebuah media “kontra-oligarki” untuk terus menantang dominasi para oligarki dan menyediakan informasi-informasi alternatif.

Kala Media “Kontra-oligarki” Menantang Para Oligarki Media

Dalam perjalanannya, media “kontra-oligarki” menemui hambatan yang cukup memberatkan. Dana yang dimiliki oleh media yang didasarkan oleh akal sehat dan hati nurani itu tak sebanyak dana yang dimiliki oleh media “oligarki”. Belum lagi bayang-bayang pemberangusan yang menghantui setiap kerja-kerja aktivisme mereka.

Pertanyaannya adalah: mengapa hal ini bisa terjadi?

Bagi Ross Tapsell, negara lebih memihak kepada para oligarki media ketimbang rakyat. Tentunya faktor keuntungan finansial yang menjadi alasan keberpihakan negara terhadap oligarki. Pembungkaman sering dialami oleh rakyat yang aktif menyuarakan keresahannya. Menurut laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dalam rentang tahun 2013-2021, 393 orang terjerat UU ITE. Belum lagi ditambah dengan laporan yang masuk ke situs semuabisakena.jaring.id, korban terus bertambah. Saat saya mengunjungi situs tersebut, pada bulan November 2023, terdapat satu korban yang terkena UU ITE karena mengeluh di Instagram. Saya belum mengakumulasi keseluruhan korban UU ITE pada tahun 2023. Mungkin angkanya akan semakin membengkak.

Selain itu, Tapsell menambahkan bahwa negara tidak memiliki regulasi yang ampuh untuk menahan laju keculasan para oligarki media. Mereka bebas melenggang menguasai segala macam platform yang tercipta karena digitalisasi. Narasi-narasi tandingan yang dilontarkan oleh para aktivis dianggapnya sebagai narasi yang kontroversial yang patut ditertibkan.

Pada tahun 2009, seorang perwakilan jaksa berpendapat bahwa dunia maya adalah dunia tanpa batas. Hal ini disampaikannya di Mahkamah Konstitusi (MK). Perwakilan jaksa itu juga menambahkan bahwa ujaran kebencian yang ada di internet dampaknya lebih besar. Atas dasar argumen tersebut, MK mengeluarkan undang-undang yang khusus membatasi ekspresi netizen.

Dalam wawancara pribadi antara Ross Tapsell dengan Aburizal Bakrie, seorang oligarki media, Bakrie mengatakan bahwa media sosial perlu diberikan regulasi yang ketat untuk menekan ujaran kebencian. Selain itu, regulasi yang ketat ini juga sebagai bentuk ikhtiar untuk menciptakan iklim demokrasi yang bebas tapi bertanggung jawab.

Akan menjadi menarik jika kita memahami fenomena yang telah saya paparkan pada paragraf sebelumnya dengan kerangka berpikir Richard Robinson dan Vedi Hadiz mengenai oligarki – tesis oligarki. Mengutip penjelasan dari Abdil Mughis Mudhoffir dalam esainya yang berjudul Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robinson dan Vedi Hadiz, menurut Robinson dan Hadiz, oligarki tidak bisa dipisahkan dengan kondisi sosial politik yang ada pada suatu negara. Mudhoffir menyederhanakan bahwa tesis oligarki menjelaskan tentang “hubungan antara kapitalisme, kekuasaan negara, dan kepentingan kepentingan-kepentingan kelas di Indonesia.”

Seperti yang sudah saya paparkan di atas, para oligarki media yang disoroti oleh Ross Tapsell adalah seorang politikus juga, kepentingan pribadi selalu diutamakan ketimbang merangkul rakyat untuk menciptakan iklim pers yang sehat. Ditambah saat ini rakyat Indonesia sedang disibukkan dengan hiruk pikuk pesta demokrasi 2024, pertarungan antar media oligarki semakin meriah saja.

Morgue Vanguard pernah teriak-teriak di lagu “Tak Ada Garuda di Dadaku” seperti ini: “Jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepadamu// karena hasil pemilu akan menentukan pasar yang investor serbu.”

Media “kontra-oligarki” paham bahwa mereka tidak sepenuhnya bisa memenangkan pertarungan ini. Tapi, jika masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, mereka akan terus berteriak selancang-lancangnya. Informasi-informasi alternatif tetap digaungkan sembari berharap dunia yang lebih baik akan tiba tak lama lagi.

Saya juga sadar modal yang saya miliki tak sebanyak modal milik Surya Paloh, Hary Tanoe atau Aburizal Bakrie. Kekuasaan mereka tetap lebih berdaya untuk melakukan segalanya demi lancarnya aliran cuan ke kantong mereka. Gemuklah kantong mereka. Tapi, saya tetap akan bersuara. Saya bersama warga yang rentan terjerat UU ITE. Saya juga sama rentannya dengan mereka. Tapi, di kepala saya terngiang-ngiang bait-bait puisi milik Wiji Thukul yang berjudul: “Sajak Suara”.

“Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam// mulut bisa dibungkam// namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang// dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku// suara-suara itu tak bisa dipenjarakan// di sana bersemayam kemerdekaan.”

Soyez Realistes, Demandez L’Imposibble. (Jadilah realistis, tuntutlah yang tidak mungkin)