Sumber Foto: Batam.com

Oleh: Fatah Akrom

“Tidaklah seorang Muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya melainkah itu menjadi sedekah baginya.”

(HR Muslim)

Dalam kutipan hadis diatas menyimpulkan bahwa bertani adalah profesi yang dimuliakan, bertani bukan sekedar ibadah menafkahi keluarga semata namun dituntut untuk menjaga kerberlangsungan hajad manusia melalui terjaganya pangan dunia, bahkan petani juga belajar pola hubungan tanaman dengan hewan atau mikroba, menjaga kualitas tanah dan memahami musim dan iklim. Melihat realiatas tersebut islam mampu melahirkan cedikiawan muslim seperti Al-Qazwini (1200 M) yang ahli dalam bidang botani dalam bukunya yang berjudul “Ajaib al Makhluqat wa Garaib al Maujudat”, menerangkan betapa pertanian amat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Ada Juga Ad-Driwani (820 M) salah satu karyanya yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu botani, yaitu kitab “Al Nabat” yang mampu menjelaskan sekitar 637 jenis tanaman. Mulai evolusi tanaman fase pertumbuhan tanaman, produksi bunga, dan buah.

Di zaman modern yang serba canggih dan mewah ini, profesi petani menjadi salah satu profesi yang mampu bertahan lama sejak masa “bulan sabit yang subur” di Mesopotamia sekitar 8000 SM. Petani mampu merepresentasikan kesederhanaan di era yang serba mewah ini, namun sialnya petani menjadi profesi yang tidak diminati kalangan muda karena untuk mendapatkan uang harus bekerja keras di kebun, sawah, panas-panasan dan kotor.

Kenapa Saya Takut Bercita-cita menjadi Petani.

“71% petani Indonesia saat ini berusia 45 tahun ke atas, sementara yang di bawah umur 45 tahun hanya 29%”[1]

Indonesia sebagai negeri agraris mungkin hanya sebatas julukan semata yang kita dengar waktu materi kewarganegaraan saat di bangku Sekolah Dasar, bagi masyarakat menengah keatas mengagap petani adalah pekerjaan yang kuno, bahkan lulusan pertanian sekalipun minim minat menjadi petani akibat beberapa faktor seperti rendahnya kepercayaan diri, stigma, hingga ketiadaan dukungan dari orang tua dan pendidik.

Namun untuk masyarakat kelas bawah menjadi petani bukanlah sebuah cita-cita, ini lebih dari seni bertahan hidup menyambung hari demi hari, belum lagi mereka harus bergulat dengan kegagalan panen karena iklim atau hama, harga yang tidak stabil di pasar, bunga dari pembayaran pinjaman, kecelakaan kerja dan kesehatan, serta permasalahan ketimpangam perebutan lahan. Tanpa keyakinan yang tinggi untuk mengambil risiko, berat bagi generasi muda untuk memiliki aspirasi menjadi petani.

Dalam permasalahan ketimpangan lahan, masyarakat harus melawan kuasa ekslusi yang mendorong konversi lahan pertanian tanpa diikuti perlindungan sosial bagi rakyat kecil terdampak. Masyarakat petani kelas bawah sudah sedari dulu bersahabat dengan konflik agraria semenjak penerapan UU Agraria oleh kolonial Belanda tahun 1870, yang melahirkan hak erfpacht atau yang sekarang dikenal dengan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan besar asing untuk menguasai lahan hingga menggusur tanah pertanian milik rakyat. Konflik tersebut terjadi baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Akibatnya petani penggarap dan buruh tani kehilangan sumber pendapatannya, karena semakin tergerusnya lahan dan ruang hidup mereka, akibatnya mendorong mereka mencari penghidupan lain di sektor informal perkotaan.

Petani nampaknya paham betul tentang masalah-masalah yang ia alami, mereka mengalami transformasi ketimpangan dan sengketa di Indonesia sejak masa kerajaan dalam era feodal, tanah adalah hak milik raja. Di Jawa, raja berkuasa atas tanah sehingga berhak mendistribusikan tanah kepada siapa saja dan dapat menariknya kembali kapan saja atau bila dianggap perlu. Raja biasanya memberikan tanah kepada para sentana (keluarga raja atau pamong desa) dan narapraja (pegawai istana) sebagai pengganti gaji yang harus diterima. Tanah itu disebut sebagai tanah lungguh (apanage), dan para pemegang tanah lungguh ini disebut patuh atau lurah patuh.[2] Para petani sebagai bawahannya secara paksa dipekerjakan dengan pembagian hasil pertanian dengan para raja maupun para bangsawan, lahan pertanian merupakan milik para raja sehingga para petani tidak diperbolehkan untuk memiliki dan menguasai. Petani di sini menjadi budak yang hilang akan hak dan keadilan yang seharusnya didapat sesuai martabat kemanusiaan. Hal tersebut mengakibatkan Gerakan Mangukujiwo (1865), Gerakan Srikatom (1888) dan kerusuhan-kerusuhan akibat kesenjangan sosial seperti pengkecuan pembegalan, pembunuhan dan pencurian hewan ternak.

Pada masa Kolonial melalui Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) yang dikeluarkan tahun 1870, para pemodal asing memiliki kesempatan luas untuk mengusahakan perkebunan di Indonesia. Pemerintah kolonial menetapkan asas Domein Verklaring yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai eigendom (milik) seseorang dianggap sebagai domein atau milik negara.[3] Politik agraria yang dikembangkan pemerintah kolonial tersebut secara sistematis melemahkan kedudukan sosial ekonomi penduduk daerah pedesaan.

Mengenai perubahan sistem ini Holton dalam bukunya The Transition from Feudalism to Capitalism berpendapat bahwa perubahan masyarakat feodal ke kapitalis ditandai oleh timbulnya sistem ekonomi pasar dan sistem sosial baru. Ciri-ciri ini mendominasi situasi yang memberi makna kepada perubahan dan lepasnya ikatan feodal. Masuknya uang ke pedesaan memperluas komersialisasi tanah dan tenaga kerja. Timbulnya pasar, pegadaian, bank, dan lembaga-lembaga kredit mempercepat monetisasi. Perkembangan transportasi mampu menghubungkan pusat produksi dengan kota-kota, dan mendorong lajunya mobilitas.

Pada abad ke-19 dan 20 banyak terjadi perlawanan petani yang tersebar luas. Dalam kasus ketimpangan ini, agama jadi peran penting dalam mengorbankan semangat perlawanan walaupun masih bersifat sebagai gerakan juru selamat (mesianisme), gerakan ratu adil (milenarisme), gerakan kepribumian (nativisme), dan gagasan-gagasan perang suci.

Beberapa kasus pemberontakan petani antara lain peristiwa Cikandi Udik (1845), kasus Bekasi (1868), kasus Amat Ngisa (1871), pemberontakan Banten (1888), kerusuhan Ciomas (1886), pemberontakan Gedangan (1904) dan pemberontakan Dermajaya (1907).

Pada masa orde lama menjadi titik kejayaan agraria ditandai dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UU No. 5 Tahun 1960). UU ini mendasarkan pada hukum adat yang telah disempurnakan sehingga segala bentuk hak-hak tanah di zaman Belanda dihapuskan dan diubah menjadi hak-hak yang diatur oleh UUPA. UUPA menetapkan pembatasan penguasaan tanah agar tidak merugikan kepentingan umum, melindungi hak-hak tanah perseorangan yang diletakkan dalam dimensi fungsional, yang berarti hak atas tanah mengacu pada kepentingan umum.

Kebijakan pertanahan kembali mengalami perubahan ketika terjadi pergantian pemerintahan. Pemerintah Orde Baru cenderung melakukan kebijakan pembangunan dengan ekonomi sebagai panglimanya. Tanah dilihat sebagai sarana investasi dan alat akumulasi modal. UUPA tetap dipertahankan meskipun tidak lagi menjadi induk seluruh peraturan yang berlaku di bidang agraria. Sejumlah undang-undang lain yang justru bertentangan dengan UUPA ditampilkan, misalnya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang memberikan kesempatan kepada berbagai kalangan untuk memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Berlakunya undang-undang ini menyebabkan hak-hak masyarakat, misalnya hak-hak adat atas tanah atau hak ulayat menjadi terpinggirkan. Hak-hak mereka tergusur oleh kepentingan para pemilik modal. Pada era reformasi permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agraria masih terus berlangsung dan tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Kasus sengketa tanah masih marak terjadi. Bahkan, beberapa kebijakan pemerintah yang kontroversi pada era ini menuai protes dari berbagai pihak.

Pada masa Jokowi setelah Pengesahkan UU Ciptaker yang digadang-gadang untuk mengatasi tumpang tindih regulasi di Tanah Air, terutama berkaitan dengan investasi dan lapangan kerja. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Omnibus Law dinilai mengancam kelangsungan hidup petani, memperparah konflik agraria, memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktik penggusuran demi investasi. Omnibus law akhirnya melahirkan PP turunan seperti PP No.19/2021 tentang pengadaan tanah dan PP No.42/2021 tentang Proyek Stategis Nasional.

Hal ini diperparah dengan Perpres No 109/2020 tentang tentang percepatan pelaksanaan PSN yang disahkan saat pandemi. Saat dimana hajat masyarakat khususnya di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan harus segera dipenuhi. PSN dengan 201 proyek dan 10 program dengan Rp 4.809,7 triliun ini menjadi bisnis raksasa milik pengusaha yang diklaim untuk kepentingan publik. KPA mendata terjadi 66 kali konflik yang diakibatkan PSN ini mengindikasikan keberpihakan rezim Jokowi.

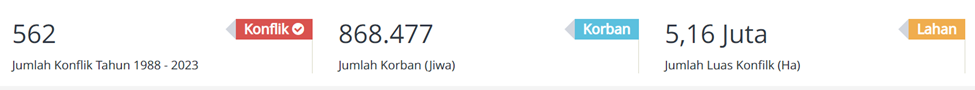

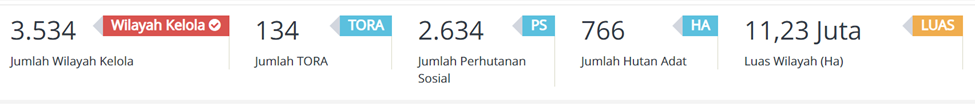

Data dan peta sebaran konflik agraria dan wilayah kelola dari tahun 1988-2023 (Sumber data tanahkita.id)

Tangis Ibu Bumi yang Berkepanjangan

Pada awal tahun 2022 melalui konferensi persnya di Istana Negara pada 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan mencabut ratusan izin konsesi pertambangan, perkebunan dan hutan. Langkah ini sejatinya patut diapresiasi, sebab maraknya konflik agraria yang terjadi di seluruh penjuru tanah air merupakan dampak dari operasi perusahaan-perusahaan pemilik konsesi tersebut.

Namun, data lapangan KPA menunjukkan sepanjang tahun 2022, KPA mencatat telah terjadi sedikitnya 212 letusan konflik agraria di berbagai sektor investasi dan bisnis berbasis korporasi. Konflik tersebut terjadi di 459 desa dan kota di Indonesia. Secara total, letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 1 juta hektar, tepatnya 1.035.613 hektar berada dalam status konflik sepanjang tahun 2022. Sementara masyarakat yang terdampak konflik agraria setidaknya 346.402 Kepala Keluarga (KK).

Kebijakan pertanahan yang hanya fokus pada peningkatan produktivitas yang berujung pertumbuhan ekonomi. Sementara penataan aset produksi malah terabaikan, akibatnya masyarakat marjinal semakin terabaikan dan kehilangan akses terhadap tanah. untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik rakyat fungsi sosial hak miliknya, memperbaiki produksi nasional, khususnya di sektor pertanian guna mempertinggi taraf hidup rakyat serta mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas, mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah. Melalui pijakan di tiga aspek ini hendak ditegaskan bahwa gagasan pembaruan agraria merupakan landasan untuk mewujudkan kemerdekaan seutuhnya dari kolonialisme beserta sistem warisannya.

Tulisan ini ditulis dalam Peringatan Hari Tani Nasional ke-62 sebagai refleksi dan dukungan perlawanan warga yang memperjuangkan ruang hidupnya, kepada para petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota, mahasiswa, jurnalis, advokat, akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang menjaga kewasan dalam pilihan oposisi segala rezim.

Tercatat dalam bara yang menyala dalam tiap dada masyarakat Wadas Purworejo, Kendeng Rembang, Pundenrejo Pati, Tambakrejo Semarang, Rawa Pening Semarang, Urutsewu Kebumen, Petani Kulon Progo, Kali Progo Jogja, Geo-Termal Dieng Wonosobo, Galian C Jatisari Boyolali, Warga Solo melawan limbah Bengawan Solo, Pakel Banyuwangi, Kampung Tua Melayu Pulang Rempang Galang, Masyarakat Adat Kinipan Kalimantan Tengah, Wawoni Sulawesi Tenggara, Tambang Pasir Besi Bengkulu, Dago Elos Bandung, Tamansari Bandung, Pasar Banjaran Bandung, Padang Rincang Banten, Kampung Bayan Surabaya, Barabaraya Makasar dan ratusan konflik lainnya hanya akan menjadi data yang akan terus jika kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah masih marak terjadi reforma agaria akan tetap menjadi ilusi dan hisapan jempol belaka.

…..bahwa revolusi tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi”; “Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!” (Soekarno, “Djalannja Revolusi Kita”, Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1960).

Daftar Pustaka:

Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina-Neagara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI Sampai XIX Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985

Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA (UU No. 5 Tahun 1960), Penerbit Alumni, Bandung, 1984

Andhika Yuli, Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup, Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.6 No.2, Desember 2020 Universitas Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020

Ririn Darini, Sengketa Agraria: Kebijakan dan Perlawanan Dari Masa ke Masa, Staf pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Lilis Mulyani, Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia, Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indo nesia (LIPI), 2014.

Damianus Krismantoro, Sejarah dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat, Internasional Journal Of Demos, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022

[1] Pidato Presiden Jokowi memberikan sambutan secara virtual dalam Pengukuhan Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan, berdasarkan siaran pers Kementrian Pertanian, Jakarta, Jumat (6/8/2021).

[2] Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina-Neagara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI Sampai XIX (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 130-131.

[3] Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA (UU No. 5 Tahun 1960), (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 13.