Kenapa Myanmar? Ada apa di sana? Apa yang membuat seorang mahasiswi kudet sepertiku bersikeras mempertahankan Myanmar? Itu halnya seperti pertanyaan: kenapa ‘kamu’? Dari sekian banyak manusia di dunia, kenapa kamu yang membaca tulisanku? Begitu, kamu pasti sudah mengerti jawabannya ‘kan?

Baiklah, kita mulai darimana?

Sebagai seorang mahasiswa Program Khusus Kelas Internasional (PKKI) di kampusku, sudah menjadi bagian dari tradisi bahwa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) kami diselenggarakan di dalam dan luar negeri. Jika ditanya kenapa, pasti ada beberapa kalimat keren yang tersusun dalam untaian visi dan misi. Intisarinya sih biar ada bedanya antara kelas reguler dan kelas Internasional. Perbedaan itu bisa berupa hal yang tampak dan hal yang tidak tampak. Untuk masalah PPL yang juga harus di luar negeri, kukira itu menyangkut wawasan dan pengalaman anak PKKI yang diarahkan untuk go internasional.

Udah, ah! Jadi promosi kan?

As we know, bahwa ke luar negeri tidak seperti yang kita bayangkan. Apalagi dalam kurun waktu sebulan (tepatnya 28 hari). Pasti banyak banget yang harus dipersiapkan apalagi kami (aku dan 2 temanku) ke sana bukan untuk liburan, tapi PPL atau praktik mengajar.

Maka, tibalah kita pada title sok keren yang ada di paling atas tadi: H-100 Go to Myanmar. Apa yang terjadi di H- 100 ? Di sini kita tidak serta mak bedunduk menjatuhkan pilihan pada Myanmar mengingat, dst; menimang, dst; menimbang, dst banyak pilihan yang tak kalah menggiurkan.

Rencana A, B, dan C

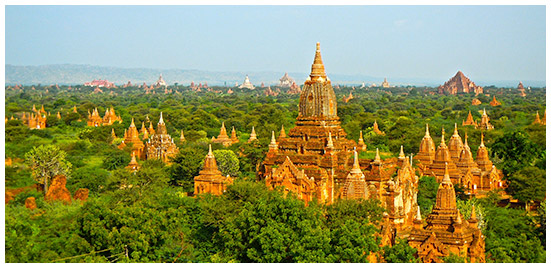

Ada 5 destinasi tempat yang (dulunya) pernah dibuat PPL oleh kakak kelas. Kuala Lumpur (Malaysia), Kota Kinabalu (Malaysia), Bangkok (Thailand), Singapura, dan Yangon (Myanmar). Kenapa negeri-negeri itu? Tidak lain dan tidak bukan karena negeri-negeri tersebut ada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dimana kita akan praktik mengajar.

Pada mulanya, tentu ada rencana A, B, dan C yang meliputi 2, 3, dan 4 destinasi tempat PPL (selain Singapura). Fakta-fakta belakangan ini yang menobatkan Singapura sebagai kota termahal di dunia membuat kami cukup lihai untuk tidak memilih Singapura. Sebagai seorang gadis yang beranjak dewasa dan budiman, tentu galau menjadi makanan sehari-hari untuk menentukan dimana diri ini akan mengabdi.

Sedikit bocoran ya! Menurut desas-desus berbagai sumber, sebagian besar murid SILN adalah anak orang Indonesia yang masih fasih berbahasa Indonesia. Jadi, mengajar pun memakai pengantar Bahasa Indonesia kecuali di IISY (Indonesian International School of Yangon). IISY sendiri menerapkan pengantar dengan Bahasa Inggris karena mereka mengimplementasikan 2 kurikulum (kurikulum nasional dan kurikulum cambridge). Apalagi dari 600 siswa, 85%nya siswa berkewarganegaraan Myanmar, 10 %nya berkewarganegaraan Indonesia, dan sisanya warga negara asing. Bisa dibayangkan ‘kan dengan bahasa apa mereka berinteraksi?

Poin itulah yang membuatku condong ke Myanmar. Akan sama saja praktik mengajar di luar negeri jika yang diajar anak-anak Indonesia dengan pengantar bahasa kita sendiri. Ini bukan masalah tak ingin mencerdaskan anak bangsa dan sok asik pake pengantar Bahasa Inggris, tapi lebih pada different experience mengajar anaknya WNA komplit dengan mother tongue nya. Sekali-kali lah kita yang mengajar mereka, bukan mereka yang mengajar kita terus.

Setelah timbul keyakinan, maka terbitlah kebimbangan. Diantara 4 destinasi tempat yang ada, yang paling jauh adalah Myanmar. Tentu hal tersebut mempengaruhi harga tiket pesawat ke sana. Mahal? Pasti.

Padahal selain tiket pesawat, ada juga beberapa administrasi yang harus jauh-jauh hari kami persiapkan (dana maupun hal-hal remeh-temehnya) seperti apartemen, uang makan, cinderamata, story plan, RPP, dan buah tangan. Oh, itu membuatku sedikit gemetar. Myanmar, bisakah aku mempertahankanmu?

(D1418/Red_)