Baca juga Rencana A, B, dan C

Baca juga Menari, Halalkah Itu?- Part I

Baca Juga Menari, Halalkah Itu?- Part II

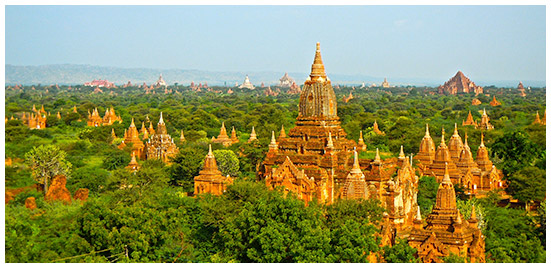

Kenapa Myanmar Jika Ada Bangkok?

Momen lebaran, selain sebagai ajang silaturahim juga sebagai ajang bertukar kabar. Keberangkatanku ke Myanmar bagi sebagian keluarga besar memang sudah menyebar. Ada yang berusaha tidak terjadi apa-apa, ada juga yang antusias dan menanyaiku macam-macam. Aku berusaha maklum, wong ke sana juga bukan untuk foya-foya.

“Kenapa harus Myanmar kalau ada Bangkok?” ujar sepupuku yang jadi pramugari itu.

“Myanmar sama Kuala Lumpur itu biasa aja, kayak Jakarta. Di Bangkok hlo baru luar biasa,” tambahnya.

Salah satu website yang pernah kubaca memang mendukung pertanyaan Dek Ela, sepupuku itu. Disana tertulis bahwa Myanmar saat ini adalah situasi Bangkok 25 tahun yang lalu. Bayangkan! Serasa kepalaku dipukuli bertalu-talu. Kalau sama-sama mahal (soal tiket pesawat tentu lebih mahal ke Myanmar) kenapa nggak ke tempat yang peradabannya lebih maju (dengan tiket yang lebih murah pastinya)?

“Terus, tiket ke sananya berapa, mbak?”

“Empat juta kurang lima belas ribu,” jawabku, masih lesu.

“Kok bisa segitu?”

Pasti dia sudah hafal dengan harga tiket pesawat kesana-sini, pikirku.

“Iya, soalnya ke agen travel mesennya.”

“Kenapa nggak online aja?”

“Nggak dibolehin sama dosennya.”

“Ooh, karena duduknya nggak bisa barengan? Kenapa nggak bilang sama aku aja? Paling dua juta setengah udah dapet.”

Mampus aku! Kulihat rona ayahku yang menyatu. Belakangan ini baru kuketahui bahwa biaya tiket pesawatku yang tempo hari kuminta itu adalah hasil dari panen ayahku. Hanya segitu, tak tersisa.

Rasanya lidahku kelu. Aku seperti sedang dihakimi oleh mereka-mereka yang mengaku keluargaku. Aku ingin berhenti, berlari, atau tiba-tiba lenyap dari hiruk-pikuk kehidupan bumi. Namun nyatanya nafasku masih naik turun, pertanda eksistensiku sedang ranum.

“Ooh, yang itu!”

Aku segera ingat ketika kami yang waktu itu berpusing ria survei harga tiket pesawat online maupun offline. Kami bertiga sebenarnya sudah sangat lega melihat survei harga online ke Myanmar pergi-pulang yang ‘hanya’ sekitar Rp. 2.700.000. Itu sungguh angin semriwing ketika kami tanya pada kakak kelas yang tiketnya sampai 4 juta-an.

Eh ternyata, masih ada akar dibalik rerumputan. Harga segitu hanya tiket saja. Belum bagasi, meal, maupun seat.

“Seat itu buat bayar apa sih?” tanyaku pada dua temanku, waktu itu.

“Ya tempat duduk lah!”

“Terus yang 2.700.000 itu buat bayar apa kalau bukan tempat duduk?”

“Emang pesawat nggak pake bahan bakar, nggak pake pilot, pramugari?”

“Gimana, kita jadi mesen seat, nggak?” timpal temanku satu lagi.

“Nggak ah, ntar kita bawa kursi plastik aja sendiri. Ahahahha….”

Tawa kita meledak. Beberapa hal yang memusingkan itu seakan-akan ikut tertawa. Menertawai kita dengan leluasa.

“Ooh, yang itu. Iya soalnya kita nambah bagasi 20 Kg, 4x penerbangan sekitar Rp.900.000. Masalah kenapa Myanmar, aku lebih ke sekolahnya sih dek. Itu challenging banget.”

Tiba-tiba otakku mendadak encer menjawab kalimat-kalimat penghakiman yang Dek Ela lontarkan. Aku bersyukur, pada diriku sendiri. Besok-besok pasti aku akan menghadapi situasi yang seperti ini, atau bisa saja lebih. Terima kasih atas pemanasan untuk hari ini.

“Lagian kan ke sana bukan buat liburan, tapi buat praktik ngajar. Kalaupun lebih ramai Bangkok ya nggak masalah.”

Pembelaan yang terakhir keluar dari rahang ayahku. Akhirnya! Myanmar, we are coming.

(D1418/Red_)